今年以来的资本市场依然活跃,有些沉寂的互联网巨头和频频出手的制造业巨头实则目标相同——既为自家的商业版图查漏补缺,也趁上一波制造业转型升级的红利。在反垄断、反资本无序扩张的监管压力下,互联网巨头有限的出手中,最为看重的正是转型升级中的优质制造业企业。而制造业巨头大举的根本目的是构建和维护产业生态,以求长远的回报。有“泡沫”是必然的,但也是一时的,重要的是以聚力推动自身所在产业领域的高速发展。在领域,制造业巨头未必一定“站得高望得远”,但有相当大的几率“投得准”。

与互联网巨头在领域更多看重财报不同,制造业巨头的优势在于可依托产业资源、供应链优势和市场影响力,从资金、技术、订单、人才等多个维度,促进被企业的发展,并在双方的互动中实现双向赋能。

相比互联网巨头的“财大气粗”,制造业巨头在领域显得谨慎了许多,之所以风头暂时盖过了对方,也是有不得已的理由,一手抓制造,一手抓,制造业巨头的想法从来都是安全至上,“企业之间的竞争只靠自己不行,必须有更长链的竞争,构建自己创新的生态。”制造业巨头基于自身的发展诉求和逻辑,发掘和优秀的研发型、成长型企业,特别是在半导体、人工智能、云计算、智能制造、新能源等硬科技关键领域,在业界烙下印记,也掀起阵阵涟漪。

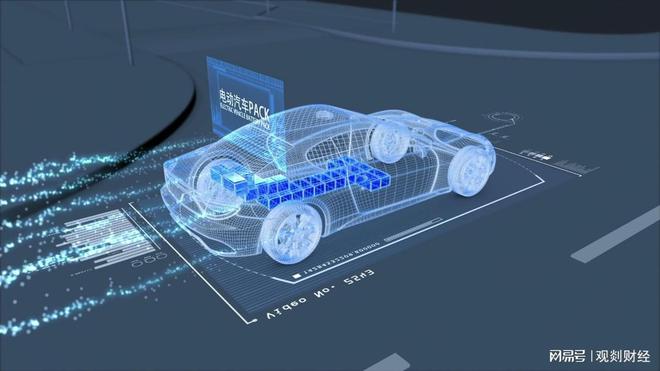

动力电池巨头宁德时代的逻辑异常清晰,保障原材料和设备供应,夯实下游客户关联,保证技术创新演进,以此打通新能源汽车全产业链,巩固电池“一哥”之位,并获得丰厚的收益。在应用生态范围内宁德时代不吝大笔投入,电池租赁、智能换电的主赛道之外,还两轮电动车换电(小哈换电)、智慧出行(享道出行)、汽车芯片(地平线)、第三方充电SaaS服务平台(云快充)、自动驾驶卡车(嬴彻科技)等,可以说渗透至产业链的各个环节,庞杂的产业生态已然形成。除了直接,宁德时代与博裕资本、高瓴资本等机构联手扫货。宁德时代掌舵人并不掩饰企业的雄心所在,“我不想只卑微地做车企的一环,而是靠自己,让车企离不开我。”

芯片领域涌入了海量资金,也让领域内变得驳杂不堪,以至于有关部门都得出手挤水分,打击PPT企业。此时,处在核心半导体产业链上的头部公司成了圈的风向标,比如集成电路的龙头企业中芯国际,其一举一动都引得风波骤起。中芯国际于2014年牵头成立一家机构中芯聚源,目前管理基金数量14只,管理规模100亿元以上。国产芯片力量发展遇阻,中芯国际当仁不让需带头发力,各种举措都可施用。自2021年至2022年5月,中芯国际通过中芯聚源,77家半导体产业链企业,覆盖射频、模拟芯片等产业链各个细分环节,以及材料和设备领域。

可以“抄作业”么?当然可以。准确地说,制造业巨头的是在以另一种方式作答自己的发展难题。更何况,一些制造业巨头,本身就曾站在“巨人的肩上”,接受过其他机构或企业的才有了今天的市场地位,对于曾经的自己是如何吸引到者的青睐,再熟悉不过。“一个机构的发展壮大,无法在总结复盘、迭代对标,经过验证能提高成功率的模式,可以让更多者少走很多弯路。”前述中芯国际的范例就可被“拿来主义”,中芯国际的众多其实非常考究,“其一,深耕并熟悉半导体领域,能看得懂;其二,清楚‘卡脖子’问题,就核心的卡位环节,进行重点布局;其三,硬科技本身重资本、重人力,能协调国内下游客户提供更多的试错机会。”

相当多的制造业巨头注重推进被投企业与自己在产品、技术和解决方案等方面的深度合作,让所的企业进入自己的供应链体系,形成多赢局面。2019年3月,华为设立哈勃开始对产业链企业进行布局,至今已68个项目,并未上市的华为进入资本市场也有缘由,华为不可能在整条产业链上亲力亲为,通过精准的布局可以让相关产业链环节保持一定的稳定。在华为哈勃的企业里,半导体相关的有38家,遍布芯片设计、EDA软件、测试、封装、材料和设备各环节,其中不乏上市企业。

资本与订单并存,华为做得尤其出色,模拟芯片厂商思瑞浦的第五大股东(占比4.98%)和第一大客户(营收占比57%)都是华为。为给华为的造车业务添砖加瓦,专注5G介质波导滤波器的灿勤科技受到哈勃的青睐,也收到华为的大笔订单。哈勃对多家激光雷达生产商的让华为欣然放话要把激光雷达的成本压缩至“白菜价”。

对初创企业进行股权是制造业巨头增强实力的常用方式。全球最大汽车零部件供应商博世集团为此专门在中国成立了机构博原资本,其的项目也是自动驾驶、车载芯片、新一代底盘等与自家业务密切相关的领域。博世并不掩饰的目的:巩固圈内地位,网罗圈内人才,如今的高端人才在工作方式和工作理念上有了很大的不同,更热衷开创自己的事业,那么,制造业巨头就以股权的方式与真正有实力并接受了市场初期考验的高端人才绑在一起。

Copyright © 2012-2023 bbin 版权所有 备案号:吉ICP备2021005409号