1961年,美国总统肯尼迪在白宫暴跳如雷,原因是苏联刚刚发射了人类第1次载人飞船。

他们除了整整10年的数学课,还要学习4年化学,5年物理,6年生物,接受了科学教育,与美国大学生还强。

在那个年代,苏联的科学技术方面是紧咬美国,甚至超越美国的,尤其是半导体产业。

令人无限唏嘘的是,几十年后中文互联网上出现了一个扎心的问题“为什么俄罗斯芯片不怕卡脖子?”

在上世纪五六十年代还没有集成电路和光刻机的概念,当时的电子元件有两大分支,一个是晶体管,另外一个是电子管。

晶体管比电子管体积小,重量低,能耗也低,但当时苏联高层并不考虑这些优点,他们考虑的是另外一种情况,发生核战争时晶体管抵御电磁脉冲能力很弱,而电子管的抗干扰和可靠性很强。

于是基于晶体管的集成电路技术崛起前夜,苏联已经在电子管的道路上越走越远。

如果抛开上帝视角,苏联当时的选择也可以理解,毕竟谁能想到几十年后晶体管的小型化能达到纳米级别,

但科技树一旦点错想要从头再来,就没那么容易了,到了80年代西方开始普及集成电路,晶体管越做越小,苏联人却发现电子管技术已经走进死胡同,电子管的生产需要一定真空空间几乎不可能无限缩小。怎么办?

苏联人并没有坐以待毙他们还有非常扎实的基础科学实力,有人说在任何一个工科学科找一篇有一定数学基础的论文,在它的参考文献里一级一级往上找5步以内,必是俄文。

苏联用自己深厚的基础理论能力和系统工程能力避开了集成电路的问题,实现了曲线救国。

比如苏联的雷达没有最先进的芯片,就用一种他激晶体振荡器来代替,体积虽然大得多,但核心指标基本与美国雷达相当,从外观上看苏联的武器装备也因此总显得傻大黑粗。

类似的还有航空工业,苏联的钛合金工业很弱,但米格25的速度达到3.2马赫,把美国人吓了一大跳,后来破案了。

苏联人直接绕过了钛合金,用了不锈钢,他们硬是用推力更大的发动机弥补了不锈钢机身太重的劣势。

军用和民用芯片的需求是不一样的,民用芯片主要考虑体积和功耗,尤其是手机空间寸土寸金,想提升性能芯片制程越小越好,

但军用就不一样了,军用主要考虑稳定性,芯片制程越小,晶体管间的距离越短,抗干扰能力反而越差,所以其实是美国的军用芯片,目前的制程大多都是65纳米。

俄罗斯硕果仅存的两家芯片公司制造的也是65~250纳米的芯片,这也解答了一个疑惑,为什么俄罗斯芯片产业那么弱,还是能制造S400等世界一流的武器系统,没办法都是逼出来的?

以美国为例,推动芯片技术更新换代的不是芯片产业本身,而是个人计算机、汽车、消费电子等应用体系。

问题就在这里,计划经济下的苏联重视军用轻视民用,重工业强而轻工业弱,这种工业体系下其实没有芯片发展的土壤。

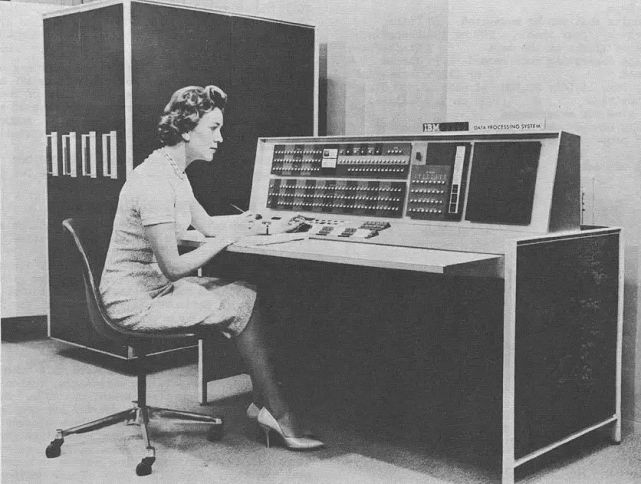

上世纪80年代苹果推出第一台个人计算机,苏联人也提出类似的设计,苏联高层破口大骂: “别再胡扯了,你们知道什么是计算机吗?它占地100平方米,需要25人维护,每月还消耗30升酒精。”

所以你会看到继承苏联衣钵的俄罗斯,今天的智能手机产业非常羸弱,也没有什么互联网企业,甚至一些简单的APP都无法实现独立自主,俄罗斯的民用和消费电子市场占全球不到2%,半导体采购量还不到全球0.1%,这些数据是在意料之外,就在情理之中。

苏联计划经济的另一个大坑是产业分工,苏联的工业门类很齐全,但基本上均匀分布在各个加盟国里,比如俄罗斯负责发展石油等能源工业,乌克兰搞能源和汽车,白俄罗斯搞机械制造,波罗的海三国负责轻工业,哈萨克斯坦负责种棉花,芯片会不会被卡脖子,这其实是白俄罗斯和哈萨克斯坦需要考虑的问题,因为在苏联时期的信息和it产业基本上都在这两个加盟国,俄罗斯表示很冤枉,你们芯片发展不起来,跟我俄罗斯有什么关系?

更要命的是苏联解体后原本完备的工业体系彻底碎片化,很多加盟国,一夜回到解放前,而长子俄罗斯又经历了10年的经济休克期,财政赤字、外债高企拿得出手的只有能源和武器,偏偏半导体产业又是一个最典型的资本密集型产业需要大规模长时间地持续投入,你看现在内忧外患的俄罗斯去发展半导体产业,属实是难为他了。

其实苏联半导体也曾有一次追赶的机会,可惜他们又踏进了一个技术陷阱“造不如买”

苏勋宗勃列日涅夫时代苏联经济保持两位数的增长,经济规模达到世界第二,高油价带来巨大的石油收入,推动国人经济的发展,人民生活水平也明显提高,当时应该是苏联最强盛的时候。

当苏联科学家再次提出投入半导体研发时,苏联领导人恰好有了一个聪明的发现,用钱从西方买计算机回来仿制要比自己研发制造更便宜。

1973年,摩托罗拉公司研制出一款像砖头一样的移动通信产品,这是世界第1款手机,但其实苏联科学家的1958年就发明了更轻更小的移动电话,只不过被苏联官员叫停了。

他们的说法是400卢布就能从国外买一台电视机或者摩托车人民守着线路打电话就可以了,在这种“造不如仿,仿不如买”的指导思想下,苏联进口了大量西方生产设备,第一批使用仿西方微处理器的电子计算机被造出来,而大量原本待在研究所的苏联技术人员也被赶到了生产车间里,变成了维修机器的工程师。

苏联科学家拉米耶夫发明的二极管矩阵控制电路,当这位计算机科学泰斗走到人生的尽头,发现他的学生和后辈,很多人出现在西方的IBM和Intel职业名单里,剩下的也白发苍苍、垂垂老矣,如枯萎的花瓣,在寒风中凋零。

苏联与西方的半导体差距也从几年变成了几十年,苏联解体后新生的俄罗斯更是在“造不如买”的道路上一条路走到黑。

一批挂着计算机和电脑名义的私营企业冒了出来,但没有一家真正从事研发与生产,比起在研发上苦熬十年,它们更愿意在贸易上花力气,只要把进口散件组装一下,转手就能赚钱。

今天的俄罗斯几乎没有民用芯片产业,2016年一架俄制海鹰-10无人机坠毁,乌克兰人拆解后发现上面装的是中国某科技公司生产的芯片。

如果把目光转到中国身上,你会发现我们也曾长期实行计划经济,也曾在“贸工技”的老掉下错失芯片发展机遇。

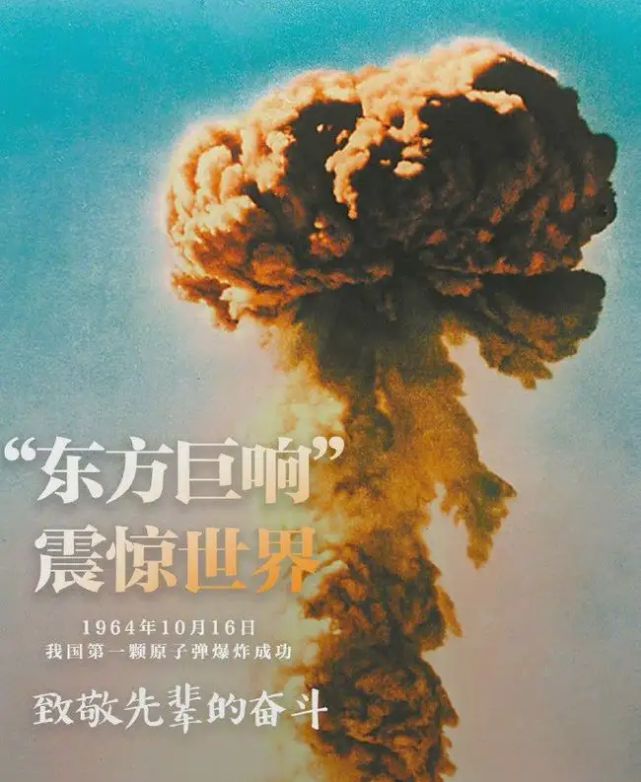

但从过去的“两弹一星”到今天的华为。我们总能看到一些中国人面对一穷二白的产业基础,面对西方世界的技术封锁,几代人薪火相传,奋斗终生,为的就是把核心技术牢牢攥在自己手里。

前面提到的问题,为什么俄罗斯芯片不怕卡脖子?也可以换一种问法为什么只有中国人担心芯片被卡脖子?

可能只有中国人觉得什么东西都要自给自足才放心,什么技术都要自己掌握才安心。

这是我们这个民族独有执念,被西方列强欺负了那么多年,被国外技术封锁了那么多年,我们已经不再天真,身怀利刃可不示于人,但如果手无寸铁,便是任由宰割。

因为所谓国运从来不是数学上的概率,也不是风水上的玄虚,更不是冥冥之中的天意,它是一个民族、一个国家把握大势的智慧,是为梦想拼搏的汗水,更是关键时刻展现的勇气。

Copyright © 2012-2023 bbin 版权所有 备案号:吉ICP备2021005409号